喜多院の境内にあるものの、観光認知度が低い仙波東照宮。しかし、歴史的には結構貴重なスポットなのです。

川越の東照宮・仙波東照宮とは

仙波東照宮は、日光・久能山に並ぶ、日本三大東照宮のひとつです。

※諸説あります。

仙波東照宮の入り口・随身門(ずいしんもん)から最深部の本殿まで、その全てが国の重要文化財に指定されています。

仙波東照宮の歴史

元和2年(1616年)に徳川家康公が没し、その遺骸を久能山(静岡)から日光(栃木)に移送する際、一行は喜多院に4日間留まり家康公の供養を行いました。

そのとき、喜多院の住職・天海僧正によって法要が営まれたことから、寛永10年(1633年)、喜多院の境内に立派な東照宮が創建されたのです。

天海僧正

喜多院第27世住職。徳川家康公から大変信頼されており、顧問的な存在だったといいます。

家康公の没後は、秀忠公、家光公に仕えていました。

ところが、創建からわずか5年後の寛永15年(1638年)。「寛永の大火」という大火事が発生し、東照宮や喜多院、中院、南院、城下町の大半が焼失してしまったのです。

3代将軍・徳川家光公は、直ちに寺院の再建を命じました。

現在の仙波東照宮は、寛永17年(1640)に再建されたものとなります。

↓ 天海僧正が住職を務めた喜多院についてはこちら

-

-

五百羅漢だけじゃない!川越大師喜多院で見るべきポイントは?

続きを見る

仙波東照宮へのアクセス

仙波東照宮を散策

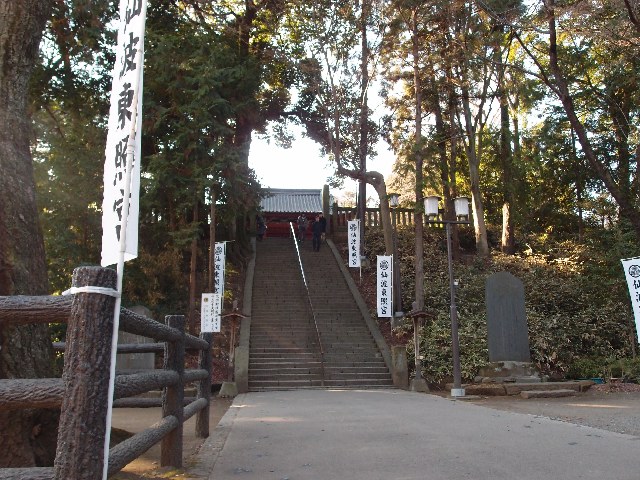

住宅街の隙間にそっ…と存在していますが、国の重要文化財です。

随身門・石鳥居

大昔は、後水尾天皇の御染筆「東照宮大権現」の額が掲げられていたそうです。

こちらの石鳥居も国の重要文化財。寛永15年の再建時に造営奉行の堀田正盛が奉納したもので、柱には「東照大権現御宝前、寛永十五年九月十七日堀田加賀守従四位下藤原正盛」の銘文が刻まれています。

拝幣殿・本殿

石鳥居の先には、ちょっと長い階段が待っています。

階段の途中から撮影。結構急です。

階段を登りきると葵の家紋があります。大河ドラマに毎週登場していたあの印です。

拝幣殿。仙波東照宮の本殿は、さらにこの奥にあります。

重要文化財の平唐門(ひらからもん)と瑞垣(みずがき)。

石灯籠は歴代の川越城主が奉納したもので、松平信綱や柳沢吉保などの名が刻まれています。

奥に見える建物が本殿。本殿には、木造の徳川家康公像が祀られているらしいのですが、残念ながら一般人はこれ以上中に進むことができないのです……。

ごく稀に拝殿の内部を公開している時もありますが、それでも本殿には近づけません。

脇道から喜多院の拝殿へ行くことも可能

階段を降りると、左手側に休憩処があります。

この店の脇を真っ直ぐ進めば、喜多院の拝殿に着きます。

喜多院・中院・南院(廃寺)、そして仙波東照宮の関係

かつて喜多院周辺の寺院は、喜多院(北院)・中院・南院の三支院で構成されていました。

当初、中院は現在の仙波東照宮の位置にあったといわれています。しかし、徳川家康公の死後、喜多院境内に仙波東照宮を創建するため、中院は現在の場所に移転しました。

南院は、明治初頭の廃仏毀釈運動の影響により廃寺に。現在は「南院跡地」に石碑や石仏が雑然と置かれています。

※南院跡地の看板に「明治二年神仏分離令蒙(?)余波」と書かれており、明治2年に起きた神仏分離令による、廃仏毀釈運動により廃寺となったことが読み取れます。

南院跡地

思わず素通りしてしまいそうな場所ですが、ここには確かに南院があったのです。